Servizio di Orizzonti Politici

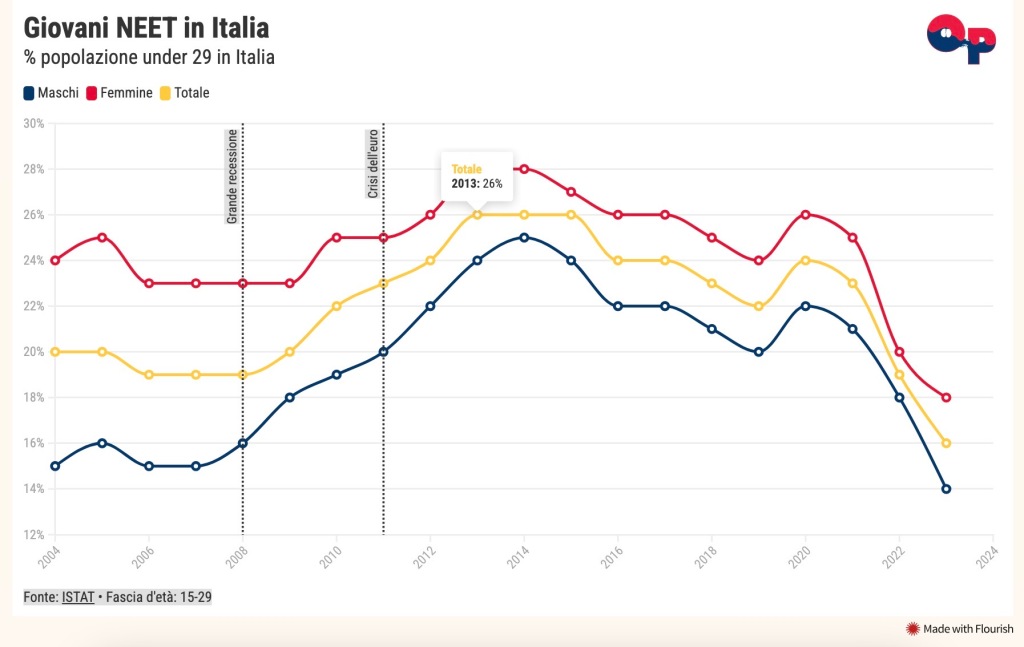

Dal 2008 ad oggi la percentuale di Neet è passata dal 19% al picco del 24% nel 2020 in Italia, per diminuire negli ultimi anni, fino al 16% del 2023. Inoltre, negli anni post crisi del debito sovrano, sono stati raggiunti picchi del 26%. Il fenomeno, complessivamente, riguarda oltre tre milioni di giovani in Italia

Il periodo post pandemico presenta una realtà complessa circa il futuro dei giovani e, in generale, delle nuove generazioni. La pandemia prima, e il conflitto alle porte dell’Europa poi, hanno colpito quasi tutte le categorie di cittadini e lavoratori.

I giovani, in particolar modo, risultano essere ancora più esposti alla crisi educativa che l’Italia sta vivendo, nonché alla molto alta disoccupazione giovanile.

Il crescente scoraggiamento nel mercato del lavoro, infatti, ha indotto una parte dei disoccupati under 29 a smettere di cercare una professione. Senza lavoro e senza studi, questa generazione viene riconosciuta come Neet: un acronimo, che rappresenta una vera e propria trappola della povertà, in termini educativi e professionali, per chi smette di investire sul proprio futuro.

Neet e povertà educativa: di cosa si tratta?

Intesa come la privazione dei giovani della possibilità di apprendere e sviluppare le proprie capacità, i propri talenti e le proprie aspirazioni, la povertà educativa va di pari passo con la povertà economica.

Risulta più difficile infatti, per giovani in condizioni svantaggiate, godere delle medesime opportunità dei loro coetanei in condizioni migliori.

A tal riguardo, stando ai risultati INVALSI 2023, studenti appartenenti a famiglie con livello socio-economico e culturale più basso hanno avuto risultati significativamente più bassi in tutti i gradi di istruzione, soprattutto in Matematica e Italiano, dove la differenza è stata di circa 8 punti.

Per questa ragione, è importante agire sul fenomeno alla radice. La privazione materiale dei genitori ricade a cascata su quella educativa dei minori, che si trovano in una situazione di marginalizzazione economico-sociale e quindi culturale.

Il tema, sebbene di per sé vada affrontato con i dovuti piani di rilancio e con le dovute risorse, risulta piuttosto collegato a quello dei Neet. È un acronimo, che in inglese sta per “Not in Education, Employment or Training”.

È un valore, che rappresenta la percentuale di persone sotto i 29 anni di età che non studiano, non lavorano – e non cercano lavoro – e non si formano. Rappresentano, in qualsiasi paese vengano considerati, un costo sociale. Questo va inteso sia come lucro cessante – per via delle ridotte entrate fiscali -, sia come danno emergente, in quanto necessitano di una maggiore spesa in termini di assistenza. Secondo Eurofound (2012), questo costo ammonta a circa l’1,2% del Pil europeo; il 2% considerando solo il contesto nostrano.

Per l’Italia, quindi, si tratta di circa 36 miliardi di euro. Al 2011, tale costo ammontava, secondo Eurofound, a poco più di 26 miliardi di euro, circa l’1,7% del Pil italiano. I giovani disoccupati e privi di formazione, quindi, costano risorse e competitività al Paese.

Talvolta, si realizza un pericoloso binomio fra il fenomeno della povertà educativa e quello dei giovani Neet. Infatti, i giovani provenienti da contesti caratterizzati da povertà educativa hanno minore accesso a risorse educative di qualità – scuole attrezzate, insegnanti qualificati e materiali didattici adeguati.

Ciò limita le occasioni di apprendimento e la preparazione dei giovani, che inadeguatamente pronti per il mondo del lavoro, vedono aumentare la propria probabilità di diventare Neet. Un giovane che non riceve un adeguato livello di istruzione di qualità riscontra difficoltà nell’individuare obiettivi realistici per il suo futuro, oltre che nello sviluppare le competenze necessarie per raggiungerli.

Quanti sono i Neet in Italia e in Europa?

In Italia, la presenza di Neet è andata via via crescendo negli anni, con picchi rilevanti dopo le crisi di questo ventennio. Come riporta l’Ocse, dalla crisi del 2008 ad oggi la percentuale di ragazzi Neet è passata dal 19% al picco del 24% nel 2020 in Italia, per diminuire negli ultimi anni, fino al 16% del 2023. Inoltre, negli anni post crisi del debito sovrano, sono stati raggiunti picchi del 26%. Il fenomeno, complessivamente, riguarda oltre tre milioni di giovani in Italia.

Dai dati si evince una maggiore presenza di giovani Neet donne. Le ragioni dietro questa componente maggioritaria sono molteplici.

Le scelte educative meno favorevoli per le donne, influenzate da stereotipi e pregiudizi inconsci, limitano le loro opportunità occupazionali e retributive.

Si aggiungono poi responsabilità familiari spesso non bilanciate, che rendendo ulteriormente complicato per le donne un libero e pieno accesso al mercato del lavoro.

Nel contesto europeo, l’Italia si trova in compagnia di molti altri paesi per quanto riguarda la presenza diffusa di giovani Neet. Tuttavia, emerge come uno dei territori dove questa problematica si manifesta con maggiore gravità. Osservando il dato negli altri paesi Ue, si scopre che solo Turchia, Armenia, Georgia, Kosovo, Albania e Bosnia-Herzegovina avevano più Neet dell’Italia, in percentuale della popolazione under 24, nel 2019.

Al lato opposto, l’Olanda risulta essere il paese meglio performante, con solo il 4% di under 24 in condizione Neet. I dati 2022, invece, mostrano l’Italia all’ultimo posto in Europa per presenza di giovani Neet; fa peggio solo la Bulgaria, se si considera unicamente il genere maschile.

La divergenza tra Nord e Sud in Italia si osserva anche in termini di Neet: nelle regioni del Nord, mediamente questi rappresentano l’11% della popolazione giovanile; dato che sale al 21% considerando tutto il Centro-Sud – da Abruzzo e Lazio in giù. Il Trentino-Alto Adige è la regione che performa meglio, con solo il 9% di giovani Neet, mentre la regione Sicilia detiene il record negativo del 28%.

Cause e conseguenze del fenomeno della povertà educativa e dei Neet

Solitamente, questi fenomeni riguardano giovani in condizioni sociali svantaggiate, con in comune un disagio familiare, precarietà occupazionale e incertezza sul futuro.

Lo scoraggiamento verso l’assenza di opportunità lavorative influisce sulla decisione di continuare a cercare lavoro o meno. Questo contribuisce così alla crescita dei giovani Neet, toccando poi dimensioni differenti: opportunità anche culturali, relazionali, sociali.

La crisi pandemica poi, con la conseguente chiusura prolungata delle scuole non ha fatto altro che incrementare il rischio di povertà materiale ed educativa. Quest’ultima risulta in una vera e propria perdita in termini di sviluppo cognitivo, socio-emozionale, fisico.

L’impatto è stato maggiormente rilevante per i giovani che provengono da contesti difficili, e le scuole, di contro, hanno spesso avuto difficoltà nel ridurre le disparità per via di scarse risorse educative, oltre che per l’assenza di strumenti di welfare volti a sostenere, in situazioni del genere, i bisogni materiali primari dei bambini e delle bambine.

Le conseguenze sono rilevanti. I ragazzi provenienti da famiglie svantaggiate hanno risultati più bassi in lettura e matematica, e in queste materie non raggiungono le competenze minime.

Il fenomeno è doppiamente grave: oltre che impattare sui giovani stessi, si trascina dai genitori ai figli, portando quindi i giovani che si trovano in questa condizione a rimanerci per tutta la vita. Questi giovani, che spesso diventano Neet nel corso della loro vita, sono diventati tali – a livello quantitativo – da compromettere l’intero sviluppo economico italiano.

Cosa è stato fatto per la povertà educativa e per i giovani Neet in Italia?

Il Piano Garanzia Giovani è stata la principale iniziativa adottata in Italia per aiutare i giovani Neet e di conseguenza per ridurre la povertà educativa. Lanciato nel maggio 2014, il Piano ha goduto di un finanziamento iniziale di circa 1,5 miliardi di euro, per un ciclo quadriennale, le cui risorse erano prevalentemente europee. L’obiettivo era di garantire ai giovani under 29 un’opportunità di lavoro, studio, apprendistato o tirocinio di qualità entro quattro mesi dalla disoccupazione o dalla fine del percorso educativo formale. Il piano, coordinato dall’Anpal, ma attuato dalle singole regioni, era stato poi esteso sino al 2020, con altri 1,2 miliardi di euro.

Secondo una relazione di StarNet, il 56% dei giovani coinvolti ha effettivamente beneficiato di misure di politica attiva: tra queste, emergono i tirocini extracurriculari (58,3%), gli incentivi occupazionali (24,4%), e la formazione (12,7%).

Il tasso di inserimento dei giovani assistiti ha raggiunto il 52,5% sei mesi dopo la conclusione dell’intervento. Tuttavia, questo tasso variava notevolmente a seconda delle caratteristiche individuali – livello di istruzione e profilo personale – nonché a livello territoriale – tra le diverse regioni. Circa un terzo dei contratti era a tempo indeterminato (34,5%), il 23,4% aveva ottenuto un contratto a tempo determinato, mentre circa il 39% risultava in apprendistato. Risultati discreti, ma che hanno incontrato debolezze strutturali che hanno ostacolato il pieno sviluppo di Garanzia Giovani.

In primo luogo, i centri per l’impiego sono risultati deboli, causa l’assenza di una rete di servizi per il lavoro efficiente e strutturata. Sono state carenti le relazioni virtuose tra pubblico e privato in sinergia con le regioni.

Secondo Anpal e Istat, meno del 2% di tutti coloro che si rivolgono ai centri per l’impiego trovano effettivamente lavoro: 37mila persone, su circa 2 milioni. Inoltre, l’eterogeneità regionale si è fatta sentire. Questa ha fatto emergere modelli diversi di implementazione nel piano, quindi con risultati diversi in termini di raggiungimento degli obiettivi di rilancio preposti.

Il modello voucher dava la possibilità di scegliere tra servizio pubblico e privato: il datore di lavoro poteva beneficiare della copertura Inail per eventuali incidenti sul lavoro, mentre il giovane poteva integrare le sue entrate attraverso prestazioni occasionali esentasse.

Il modello a progetto, invece, prevedeva l’inserimento del privato solo al termine del progetto formativo, promuovendo assunzioni presso aziende tramite tirocini.

Infine, il modello improntato al ruolo dei centri per l’impiego ha dato risultati interessanti. Infatti, secondo l’Anpal, il «circa 1 milione 200 mila sono stati presi in carico dai servizi competenti (Centri per l’impiego e Agenzie per il lavoro) e oltre 712 mila risultano avviati a una misura di politica attiva».

Nel 2023, il decreto Lavoro aveva introdotto il c.d. bonus Neet. Questo incentivo era pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, e spettava per massimo 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

Valido per contratti a tempo e non, full e part-time, non si applicava invece ai rapporti di lavoro domestico e intermittenti. Tale misura, rivista per il 2024, ad oggi resta valida per gli under 30 in condizione Neet, e si riduce dal 60% della retribuzione lorda del giovane assunto al 20% se c’è un cumulo con altri incentivi o aiuti.

A livello europeo, lo European Social Fund (Esf) rappresenta lo strumento finanziario più rilevante con cui la Ue promuove l’occupazione negli stati membri.

Con un budget pari a circa il 10% del bilancio comunitario, l’Esf investe da 60 anni nelle competenze e nella formazione dei giovani. Tra il 2007 e il 2013, più di 30 milioni di giovani sono stati coinvolti nelle iniziative del Fondo. Dal 2014 ad oggi, oltre 6 miliardi di euro provenienti dall’Esf sono stati impiegati per implementare misure volte a migliorare l’integrazione dei giovani nel mercato del lavoro.

Parallelamente, 27 miliardi di euro sono stati destinati a iniziative volte a potenziare l’istruzione e la formazione dei giovani.

La povertà educativa e i Neet nel Pnrr

Il Pnrr investe una parte delle proprie risorse sui giovani. In particolar modo, ammonta a 34,6 miliardi di euro l’investimento dedicato ai giovani, di cui 10,7 dedicati interamente a scuola e università, 8 alla digitalizzazione, più di 7 all’inclusione sociale e poco meno alle infrastrutture.

L’intero percorso di formazione viene affrontato anche mediante investimenti chiave. Dei 19,4 miliardi di euro dedicati ai servizi educativi, circa 4,6 miliardi di euro sono dedicati agli asili nido. Inoltre, la costruzione di scuole innovative e sostenibili vale circa 1,19 miliardi di euro: risorse che hanno l’obiettivo di sostituire oltre 400mila metri quadri di edilizia scolastica – più di 200 scuole – dimezzando i consumi.

Infine, 1,5 miliardi di euro circa mirano a ridurre il tasso di abbandono scolastico dall’attuale 12,7% al 10,2% nel 2026, attraverso la riduzione dei divari territoriali e, appunto, il contrasto alla dispersione scolastica.

L’obiettivo, come è intuibile dalle proposte, è di colmare i gap esistenti nel sistema scolastico fornendo una istruzione che sia universale. Inoltre, si cerca di investire maggiormente in territori dove la povertà educativa e la presenza di giovani Neet risultano più consistenti.

Ed è proprio in tal senso che devono intervenire le politiche attive: supportando competenze trasversali, valori professionali, ispirazioni.

Le strade sopra descritte intraprese dalla politica hanno avuto un impatto positivo. Vista la notevole riduzione di giovani Neet in Italia negli ultimi anni, è evidente che ci siano stati dei frutti, e che la strada intrapresa sia quella giusta; ma non è detto che basti.

Lo sforzo, volto a incentrare il lavoro di istituti pubblici e privati sulla ripresa delle nuove generazioni, deve porre al centro i giovani, che rappresentano il punto di partenza per rilanciare l’economia italiana, oltre che la chiave stessa del nostro futuro.

* Orizzonti Politici è un think tank indipendente italiano formato da studenti universitari e giovani professionisti che analizza politica internazionale, politiche pubbliche ed economia, basandosi su fatti di cronaca italiani, europei e mondiali

___________________________

Per approfondire

Lavoro, i 4 nodi da sciogliere per risolvere il mismatch tra domanda e offerta Leggi l’articolo

in Il Sole 24 Ore, 05 giugno 2024