ISPI, M. Villa, A. Villafranca, G.M. Della Gatta

È iniziato stamattina il G7 italiano, che si chiuderà sabato. Quello di quest’anno è un G7 particolare, nel quale si riflettono le crisi che il mondo sta attraversando negli ultimi anni. Le tensioni geopolitiche tra Occidente e “Sud globale”, già alte, raggiungono nuove vette. Buona parte dei paesi occidentali continuano a introdurre ulteriori misure “difensive” su commercio (dazi) e investimenti (screening). Quello di quest’anno è anche un G7 “debole”, con molti dei leader attorno al tavolo alle prese con elezioni cruciali nelle quali non sono dati per favoriti (Biden negli USA, Macron in Francia e Sunak nel Regno Unito), sono usciti fortemente indeboliti da recenti tornate elettorali (Scholz in Germania) o risultano in netto calo nei sondaggi (Trudeau in Canada). Solo il governo italiano sembra godere di ottima salute.

In quanto co-chair del Think7 (T7), il gruppo di engagement ufficiale del Summit che riunisce i think tank del G7 e ben oltre, l’ISPI offre spunti e opzioni di policy sui tanti temi all’ordine del giorno. A questo riguardo, lo scorso 13-14 maggio si è tenuto a Roma il T7 Summit, nel quale è stato presentato un Final Communiquéche tocca i temi della sicurezza e del futuro del multilateralismo, delle prospettive per l’economia globale, dello sviluppo sostenibile, della transizione verde e del digitale/IA. Con quali sfide si sta dunque confrontando il G7 a guida italiana?

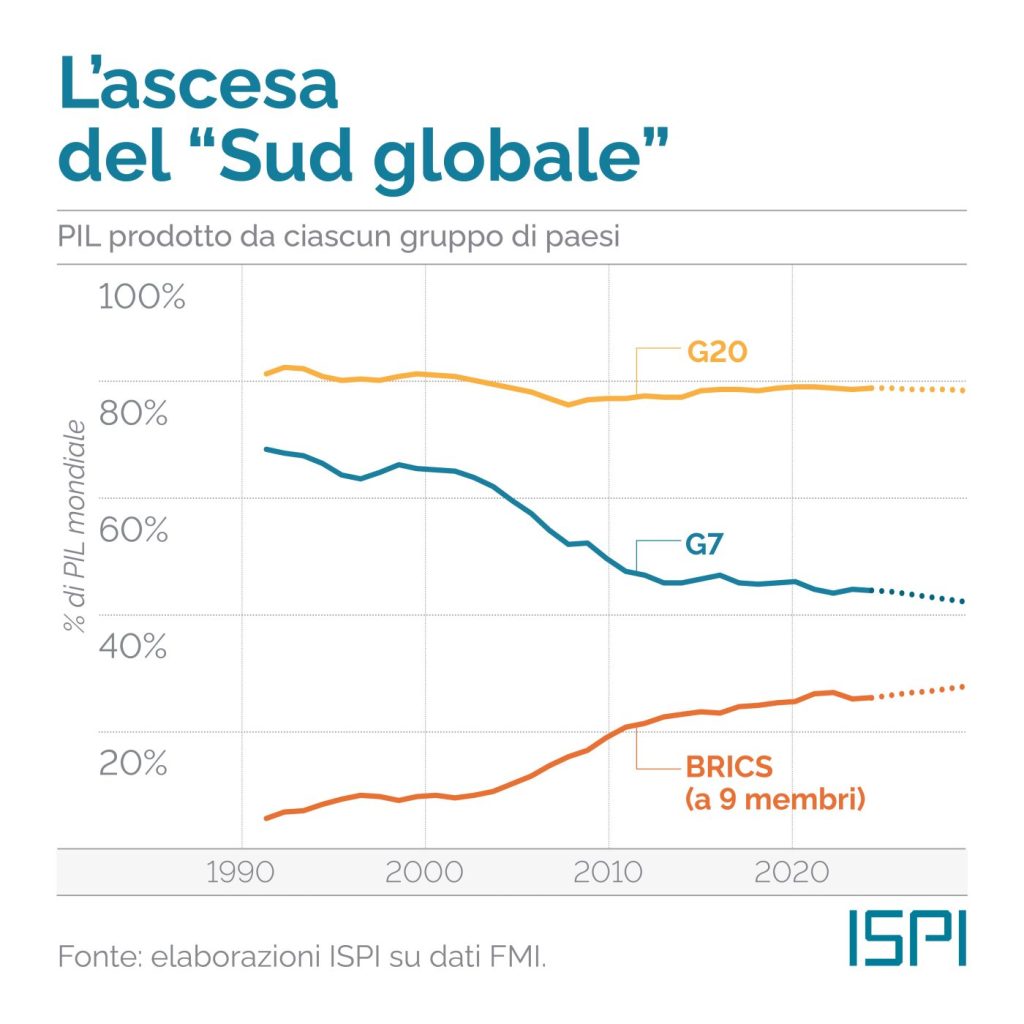

Dal 1990 a oggi, gli equilibri tra le maggiori economie del mondo sono cambiati profondamente, e questo grafico lo mostra in maniera plastica. Innanzitutto, si capisce subito perché nel 2009, durante la Grande recessione, lo scettro del coordinamento delle politiche economiche mondiale sia passato dal G7 al G20: il PIL delle prime sette economie del mondo era ormai calato dal 70% dei primi anni Novanta al 50%, mentre un piccolo gruppo di paesi emergenti (dalla Cina in giù) stava diventando sempre più influente. Spostando discussioni e negoziati a livello di G20, si è cercato di dare voce a molti più paesi pur con gli inevitabili sacrifici in termini di omogeneità dei suoi membri.

Oggi l’ascesa dei BRICS (Cina e India in testa) e delle loro istanze, spesso molto divergenti rispetto a quelle dell’Occidente ma anche all’interno dello stesso blocco, ha provocato una quasi-paralisi del G20. A ciò si è unita l’esigenza dell’Occidente di far fronte comune alla Russia con il risultato di ‘risuscitare’ il G7. Anche tra i membri del G7, tuttavia, alla naturale cooperazione si affiancano una crescente divergenza e competizione (per esempio in merito all’attrazione degli investimenti nei settori green e tech).

Quasi un mese fa, a Stresa, i ministri delle finanze dei membri del G7 avevano ribadito il sostegno incondizionato all’Ucraina. Alcuni, forse, con più convinzione di altri. Anche in ragione delle loro dimensioni economiche, gli Stati Uniti ad oggi sono il paese che più ha contribuito alla causa con più di 80 miliardi di euro dall’inizio del conflitto, tra armi e aiuti umanitari. Un sostegno che però oggi scricchiola, con lunghi ritardi per l’approvazione di nuovi aiuti e che potrebbe essere ulteriormente ridimensionato in caso di un cambio di inquilino alla Casa Bianca.

Nel G7 in Puglia i leader dei 7 paesi hanno comunque trovato un accordo su un tema spinoso: come sfruttare i proventi generati dai 210 miliardi di euro di asset russi congelati in Belgio a favore della causa ucraina. Per quanto si sia trovata una quadra su come trasformare questi incassi (3 miliardi che potrebbero diventare 5 se il Belgio conferma la sua disponibilità a non incamerare le relative tasse) in prestiti immediati all’Ucraina (oltre 50 miliardi). Rimane ora da fissare gli aspetti tecnici e attendere, per l’Europa, la decisione finale del Consiglio (con la solita incognita ungherese).

Come dicevamo, sul piano commerciale sembra che il mondo si stia sempre più chiudendo. Certo, a livello mondiale viviamo ancora in un mondo molto globalizzato: il volume dei commerci mondiali, per esempio, continua a crescere anno dopo anno ed è 5 volte più alto rispetto a mezzo secolo fa. In generale, inoltre, il livello dei dazi rimane relativamente basso, avendo seguito una parabola discendente dal 16% alla fine della Seconda guerra mondiale al 3% circa di oggi.

Tuttavia, in alcuni settori critici, o nei confronti di alcuni paesi, i dazi stanno aumentando notevolmente. È una tendenza che esiste da anni, e che secondo il WTO è cresciuta: nel 2010 riguardava meno dell’1% del valore degli scambi di beni globali, mentre ha raggiunto il 10% l’anno scorso. Non solo: riguarda ormai sempre più proprio quegli stessi paesi del G7 che nei decenni passati si battevano in difesa del libero commercio internazionale. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, avviata da Trump nel 2018, prosegue con Biden, che a maggio ha alzato in misura significativa i dazi su auto elettriche, pannelli solari e semiconduttori in arrivo dalla Cina. E proprio ieri la Commissione europea ha fatto la sua mossa, alzando (di molto) in via preliminare i dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina, che non l’ha presa bene e ha già annunciato ritorsioni.

Va infine segnalato che i dati relativamente buoni sul commercio globale nascondo vari fenomeni di riorientamento delle catene del valore mondiale, ovvero di reindirizzamento della domanda di beni verso paesi amici (“friendshoring”) o geograficamente più vicini (“nearshoring”).

Nell’Ottobre del 1970, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò una risoluzione che stabiliva l’obiettivo per tutte i paesi avanzati di raggiungere un livello di aiuti allo sviluppo pari allo 0,7% del Pil entro la metà del decennio. Sono passati più di 50 anni e quell’obiettivo non è stato quasi mai raggiunto. Oggi, solo cinque paesi avanzati superano questa soglia e di questi solo uno, la Germania, fa parte del G7. Un risultato modesto, considerando che nel 2022 l’Arabia Saudita ha versato di più (in percentuale del Pil) di 6 paesi del G7. Si tratta peraltro di una classifica impietosa per Italia e Stati Uniti, che occupano gli ultimi posti in graduatoria.

Malgrado a dominare l’agenda di questo vertice siano questioni di sicurezza (geopolitica ed economica), gli sforzi fatti nello sviluppo dei paesi poveri restano cruciali. Sono, in primo luogo, profondamente collegati con il tentativo dell’Italia di rilanciare il proprio ruolo in questo senso, avendo varato presentato a inizio anno il “piano Mattei”. Inoltre, gli stessi aiuti hanno un ruolo più propriamente geopolitico: la loro erogazione migliora le relazioni politiche e diplomatiche tra i paesi avanzati e le economie emergenti, che invece negli ultimi anni sono state messe sempre più a repentaglio dall’arrivo sulla scena di attori non occidentali e dalla loro fornitura di un’ampia gamma di altri “servizi” (dagli investimenti di Cina e paesi del Golfo, alle garanzie di sicurezza di Russia e Turchia).

Sul clima, all’apparenza si tratta di un G7 a posizioni quasi invertite rispetto al precedente ospitato dall’Italia nel 2017. Allora, un Trump fresco di elezione e in procinto di ritirarsi dagli accordi di Parigi del 2015 cercò di far saltare il banco su una posizione comune di lotta al cambiamento climatico, e l’Italia riuscì a trovare una quadra, con un’inedita posizione congiunta a sei e una postilla di dissenso degli Stati Uniti. Oggi, invece, i progressi saranno probabilmente scarsi perché all’indomani delle elezioni europee il consenso per le posizioni verdi più “oltranziste” sembra essere evaporato.

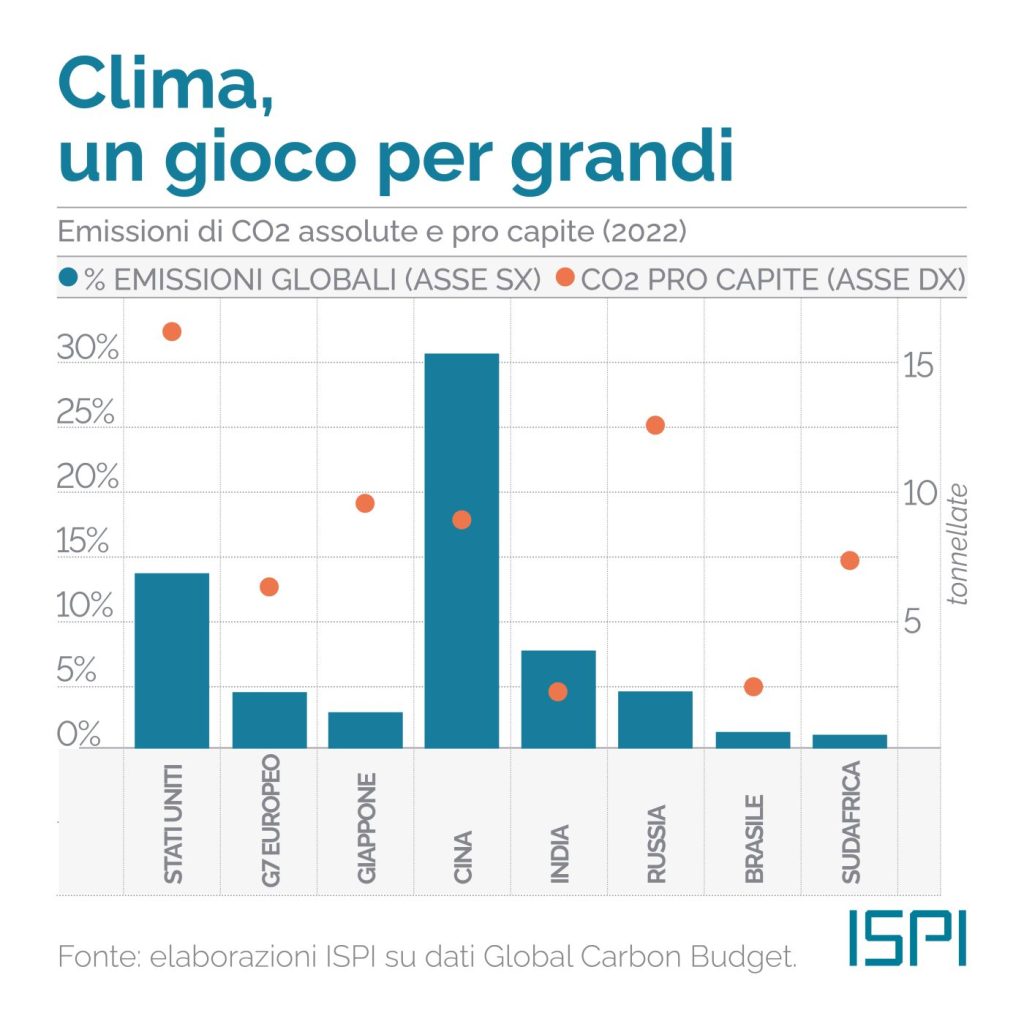

In ogni caso, negli ultimi anni il dibattito sul cambiamento climatico non può che essere condotto a livello di COP delle Nazioni Unite (tutti i paesi del mondo) e di G20, dal momento che Cina e India da sole contano quasi per il 40% delle intere emissioni globali, mentre il G7 conta ormai per la metà (21%).

Qui, al contrario, gli interessi dei 7 appaiono perfettamente allineati. Ma è il G7 a non poter fare molto. I membri europei del G7 affrontano infatti pressioni migratorie irregolari attraverso il Mediterraneo che sono notevolmente cresciute e, se si esclude il caso unico della crisi dei rifugiati siriani verso la Grecia (che portò 1 milione di migranti irregolari in Europa nel giro di pochi mesi), ormai si avvicinano ai livelli del 2014-2016. Dall’altra parte dell’Atlantico, un Biden nell’anno elettorale sta affrontando una pressione migratoria alla frontiera con il Messico che è ai massimi di sempre, con 2,5 milioni di persone entrate irregolarmente negli Stati Uniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Dal punto di vista delle misure a disposizione, però, come detto il G7 non può fare molto. Ci si può concentrare sugli aiuti allo sviluppo o su nuovi “patti” tra paesi di potenziale destinazione come quelli del G7 e quelli di transito o di partenza, come sta provando a fare l’Italia con il suo “piano Mattei”, ma le migrazioni non sono mai state argomento centrale del vertice – in primo luogo perché i 7 provengono da luoghi molto diversi del mondo, e subiscono pressioni migratorie di origini e intensità altrettanto differenti.

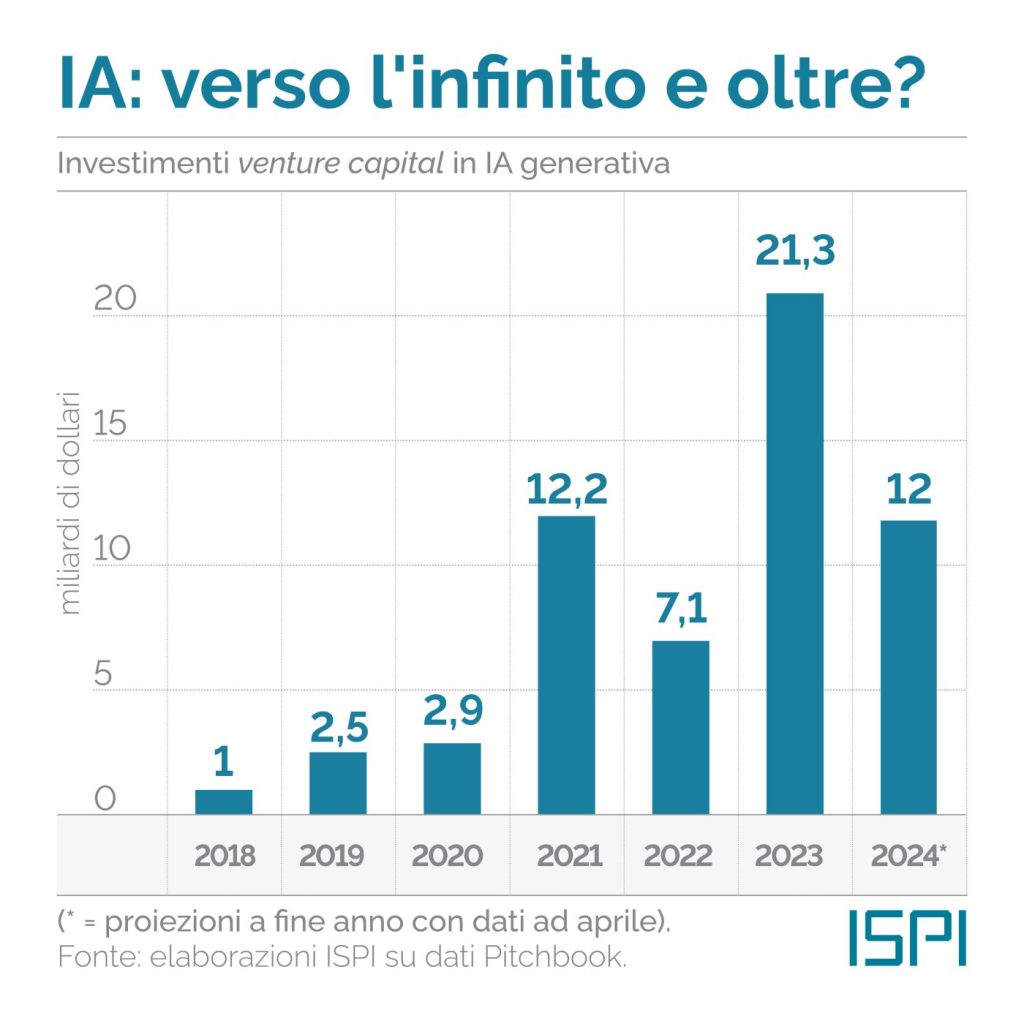

Per la sua portata potenzialmente rivoluzionaria, quello dell’intelligenza artificiale (IA) generativa è un tema che negli ultimi anni ha catturato l’attenzione sia del mondo politico che di quello economico. Solo negli ultimi 3 anni i fondi di venture capital hanno investito più di 40 miliardi di dollari in questo settore, che però ancora oggi rimane poco regolamentato.

Il dibattito tra i rappresentati del G7 un mese fa, a Verona, ha seguito due filoni principali: le potenzialità dell’IA come risorsa, e i rischi che comporta la proliferazione di questa tecnologia. Se da un lato l’IA permette di raccogliere ed elaborare enormi quantità di dati, e dunque può aiutare aziende e governi a prendere decisioni più consapevoli o più rapide, dall’altro apre la strada ad una moltitudine di potenziali minacce: dall’uso in campo militare allo spionaggio informatico, dagli attacchi cibernetici diretti alle infrastrutture fino alla manipolazione dell’informazione (tema critico soprattutto per le democrazie).

La parola d’ordine in questo caso è cooperazione: tra i membri del G7 in primis, ma anche con tutti gli stakeholder e in particolar modo con i paesi in via di sviluppo, sia nell’adozione di principi comuni e condivisi per l’utilizzo dell’IA, sia per renderla uno strumento abilitante e disponibile a tutti, e non solo nelle mani dei paesi più ricchi e sviluppati.

Testo riportato sul sito di ISPI del 13 giugno 2024